浏览数量:149 作者:南京市金陵中学仙林分校中学部 发布时间: 2021-09-10 来源:本站

教育家风传百年,最是书香能致远

在“红色的故里,将军的摇篮”安徽省金寨县,有这样一个家族,秉承“好读书、做奉献”的家风,一门五代从教百余年,从清末到新时代,从家庭私塾到现代学校,这个家族薪火相传,绵延不绝。让我们聆听汪宏玲老师的教师世家故事。

第一代

高祖父 汪祺湘

创办私塾,播撒火种

学堂里传来清越的童声,是汪宏玲老师的高祖父汪祺湘先生。他早年丧父,为了让他安心读书,母亲曾在春节借猪肉来掩盖家中的贫困。体恤母亲的不易,他便从学堂退学,在家门口开了一间私塾,边教,边学。

半年后,他考中举人,即将踏上读书人梦寐以求的仕途。然而,孩童的求知目光、乡亲的含泪双眸让他不忍离去。“我宁可不做这县令,也要当先生。”他,留了下来,也扎根下来。

在担任私塾先生期间,他培养了许多爱国志士。从他的私塾走出了红军师长周维炯,走出了革命烈士赵瑞祥、刘再山,也走出了汪家子孙世代坚守的红色征途。

第二代

曾祖父 汪少襄

身体力行,无私奉献

汪少襄受其父汪祺湘的影响,于1924年秘密加入中国共产党,创立了白沙河乙种蚕业学校并任校长。以学校为联络点,他成立了中共禅堂支部并任党支部书记。借助教师身份,他传播马克思主义,号召更多乡亲参与农民运动,多次击退军阀侵犯。

在一次保卫战中,硝烟弥漫,激战四起,农民自卫军伤亡惨重。看着乡亲们倒下的身躯,汪少襄内心震恸,他一定要给战士们一个埋葬之所。思忖再三,汪少襄决定毁家纾难,他变卖父辈留下的“乾坤福寿”金匾,出售祖辈留下的房屋和田地。终于,凑齐了48口棺木,安葬了所有牺牲的战士。

1929年5月,为响应商南起义,汪少襄策划并领导了声势浩大的西河暴动。助力鄂豫皖边区首次取得革命武装起义的全面胜利。就这样,汪少襄一面教书育人,培养革命志士;一面秘密策应,从事地下工作。他为工农红军输送了一批又一批革命战士,其中,也包含了他的亲外甥,开国少将佘积德。

抗战爆发后,在一次情报运送途中,汪少襄不幸被冷枪击中,带着对革命尚未成功的遗憾,永远离开了战友和学生,享年五十岁。他的一生是战斗的一生,是对国家、对教育事业如火般炽热的一生。

第三代

祖父 汪襄

扎根山区,桃李满园

汪宏玲的祖父汪襄,师范毕业后放弃留校机会,怀着教育理想,回到家乡,在祠堂办起了当地第一所公立小学——朱家祠堂小学。

然而,解放初期,很少有人愿意把孩子送去学校,汪襄挨家挨户做工作。在跑坏了几双布鞋后,8名十几岁到二十岁的青年成为了学校的第一批学生。

1950年,佘积德将军回乡探亲,被表兄汪襄扎根山区的教育情怀深深触动。“国家急需教育人才,跟我走吧。”走?还是留?和祖父一样,汪襄也选择了留下,选择了扎根偏僻落后的山区。

三十年风雨无悔,三十年桃李天下。汪襄,成为大别山教育第一人。

第四代

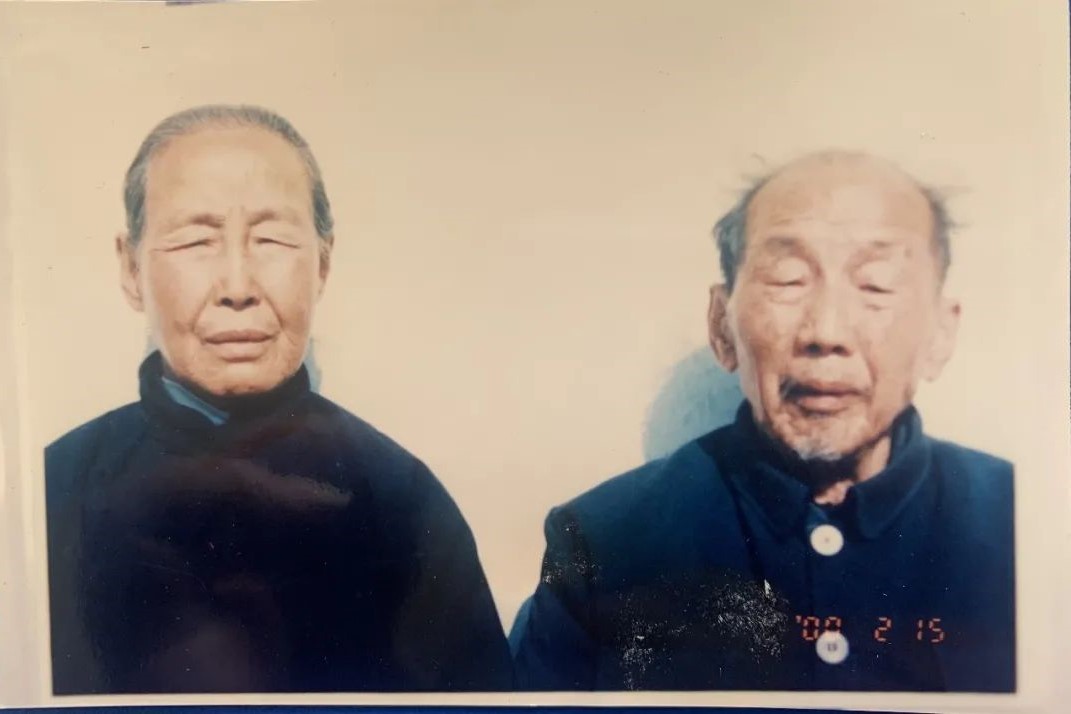

父亲汪平、母亲田绪菊

春风化雨,大爱助学

汪平最喜欢听汪襄讲述家族的红色故事。在看到“好读书,做奉献”的家风牌匾时,年幼的汪平问道:“爸爸,这个字读hǎo还是hào呀?”“读hào,热爱读书,投身教育,需要我们的满腔豪情。”

在家风的熏陶下,父亲汪平懂得了读书与奉献的真谛。他与母亲田绪菊,结缘书香,继续发扬一脉相承的教育家风。父母数十年如一日,默默耕耘。更是用微薄的工资,资助二十余名困难学生从小学直到大学毕业,无私的帮扶横跨整整16年。在老师的影响下,受资助的学生温暖接棒,让微光点亮更多贫困学子的梦想。

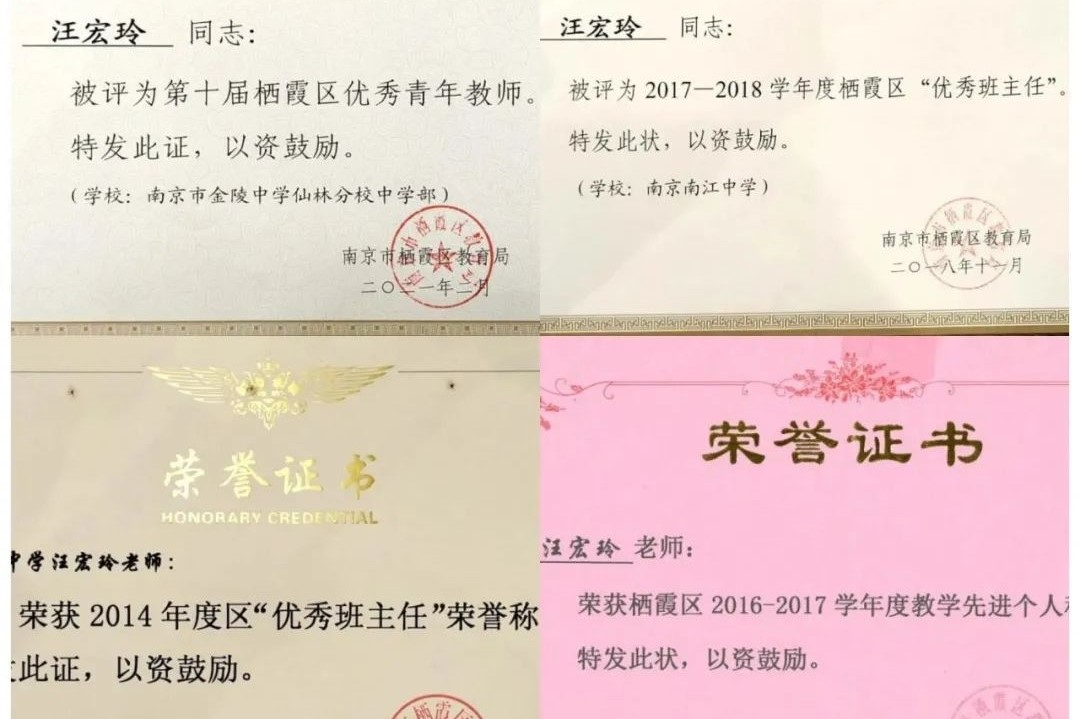

第五代

汪宏玲

耳濡目染,传承家风

父母忙于工作,汪宏玲老师童年的大部分时光是与外公一起度过的。外公在沙河乡梓树小学当老师,除教书育人外,还自学当起了“赤脚医生”。假期和妻子上山采药,自制药膏,免费治病,被乡亲们称为“活半仙”。

直到外公去世的那一天,寒冬,大雪。学子们从各地返乡,乡亲们扶着灵柩,长哭不舍,送别的队伍绵延数里。这时,她突然懂得了“活半仙”的分量:治病救人救的是“身”,教书育人育的是“魂”,这是外公毕生的追求。

毕业后,汪老师秉承家风,投身教育。她坚信爱与信任是这世界上最好的教育。从教九年来,汪老师逐步成长为一名优秀的青年教师,“区教学先进个人”“区优秀青年教师”“区优秀班主任”,这些荣誉称号见证了她成长的轨迹。

为促进教育均衡发展,学校与营防中学开展结对帮扶活动。当征集令发出,汪宏玲老师第一时间报名。早晨5点20从家出发,晚上7点20走进家门,每天通勤四小时。“你累吗?这样辛苦,值得吗?”爱人心疼,却又不理解她。

“今天是我到营防中学帮扶的第一天,我打车赶去还是没找到校车点,幸亏遇见一位热情的老教师,他跑着接了我一段……”

“下雪了,隔壁房间的精致女孩给了我床垫,温暖了我一夜……”

“中午,3班的课代表给了我两个水梨,她觉得我在这里没有水果……”

一句句关怀的话语,一个个贴心的举动,汪老师体会到了外祖父忙碌中的幸福与幸福中的忙碌。

教育家风传百年,最是书香能致远。从1897到2021,汪家五代人将自己的满腔热情倾注于教师这份平凡而光荣的职业。他们传承的不仅仅是知识,更是一份温暖、一肩责任、一种向上的力量。

在金中仙林,这样的好老师又岂止汪老师一人?正是这一群和汪老师一样执着、坚定、对教育始终如一的金中仙林人,奏响了栖霞东部教育崛起的序曲!正是这一群群和汪老师一样执着、坚定、对教育始终如一的栖霞教育人,谱写了大美栖霞的教育华章!

友情链接: 金陵中学 | 江苏省公共服务平台 | 江苏智慧教育云服务平台 | 南京市公共服务平台 | 市电教馆 | 南京教育期刊 | 栖霞教育之家 | 栖霞微视频 | 中学学科网 | 金陵图书馆 | 旧版网站黄页

Copyright @ 2019 南京市金陵中学仙林分校中学部 版权所有 苏ICP备15013994号-1  苏公网安备 32011302320246号 技术支持:南京焦点领动云计算技术有限公司

苏公网安备 32011302320246号 技术支持:南京焦点领动云计算技术有限公司